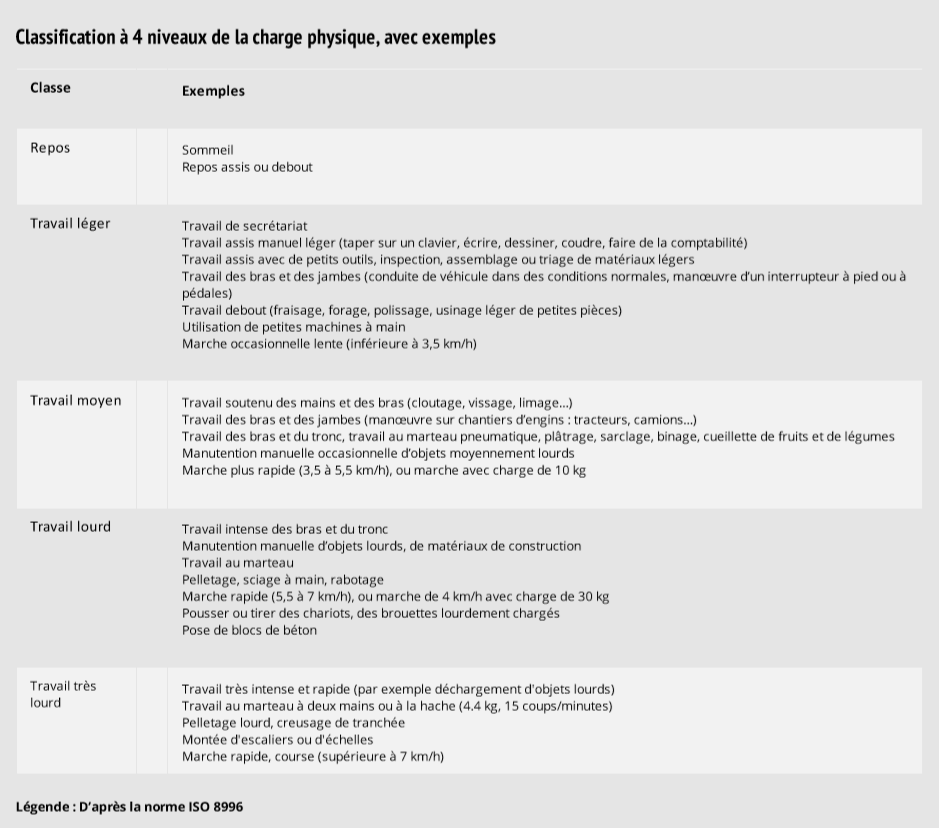

Le travail à la chaleur est évoqué à chaque début de période estivale. Pour autant il n’existe pas de réglementation définissant strictement celui-ci. Néanmoins l’article R. 4534-142-1.38 précise que les employeurs du secteur du BTP sont tenus de mettre à disposition des travailleurs au moins 3 litres d’eau, par jour et par travailleur. Les employeurs ont toutefois un devoir de protection de leurs salariés. Il est parfois difficile de juger pour les entreprises si elles sont concernées ou non par cette contrainte, et quelles mesures de prévention doivent-elles mettre en place.